«День бесчестия»: 10 мифов о Пёрл-Харборе

20 июля 2022

5245

Авиация, Флот, Вторая Мировая война, США, Япония

Удар японской палубной авиации по главной базе Тихоокеанского флота США утром 7 декабря 1941 г. произвёл на всех настолько неизгладимое впечатление, что просто не мог не обрасти огромным количеством мифов, легенд и прочих домыслов. Главной, конечно, стала так называемая «пёрл-харборовская конспирология», то есть теория о том, что американское руководство знало о предстоящем рейде, но сознательно подставило под удар свою базу, чтобы получить casus belli для войны с Японией и Германией. Однако этим дело не ограничилось, и вскоре появились и другие мифы, вызванные как злоупотреблением «послезнанием», так и банальным незнанием матчасти. Рассмотрим самые известные из них:

Миф 1. Рейд на Пёрл-Харбор был частью японского стратегического плана

У Генштаба ВМС Японии были совсем другие планы использования авианосцев в начальный период войны – прежде всего подавление авиации противника и поддержка десантных операций в Малайе, на Филиппинах и о. Борнео. А автором «Гавайской операции» был Главком Объединённого флота ВМС Японии адмирал Исороку Ямамото. Именно он ещё в начале 1941 г. (то есть задолго до обострения японо-американских отношений, что в конечном счёте привело к войне на Тихом океане) на свой страх и риск начал разработку и практическую подготовку этой операции. А затем, когда до начала войны оставалось всего полтора месяца, путём неприкрытого шантажа навязал её любимому начальству.

Миф 2. Идею подсказал удар британской авиации по итальянскому флоту в Таранто

Адмирал Ямамото впервые изложил идею удара по Пёрл-Харбору силами палубной авиации ещё в марте 1940 г. Более чем за полгода до Таранто. Точней, это было первое дошедшее до нас изложение им данной идеи. Истоки возникновения этого плана тоже вполне понятны – у японцев имелся собственный опыт начала войны внезапным торпедным ударом миноносцев по кораблям русского флота в Порт-Артуре в ночь с 8 на 9 февраля 1904 г. Поэтому мысль о повторении подобного на новом техническом уровне была для них вполне очевидной и без подсказок «белых людей».

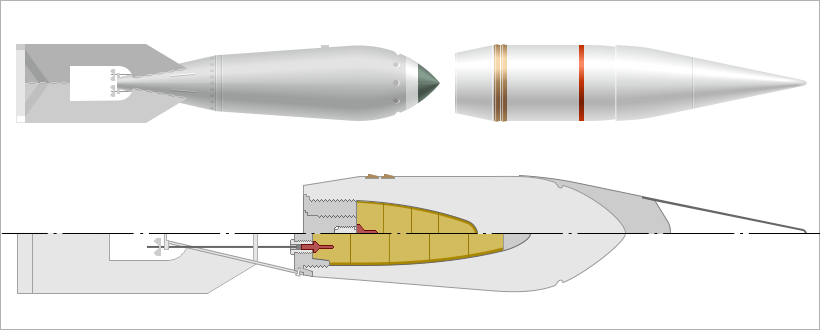

Миф 3. Тяжёлые авиабомбы японцы сляпали в последний момент «на коленке», просто приделав стабилизаторы к крупнокалиберным артиллерийским снарядам

Разработка и испытания 800-кг противокорабельных бронебойных авиабомб обр. 99 велись в Японии с 1939 г. Для экономии средств их корпуса действительно делались из устаревших 410-мм бронебойных снарядов. Насколько это сводилось к «приделыванию стабилизаторов» наглядно видно из иллюстрации ниже.

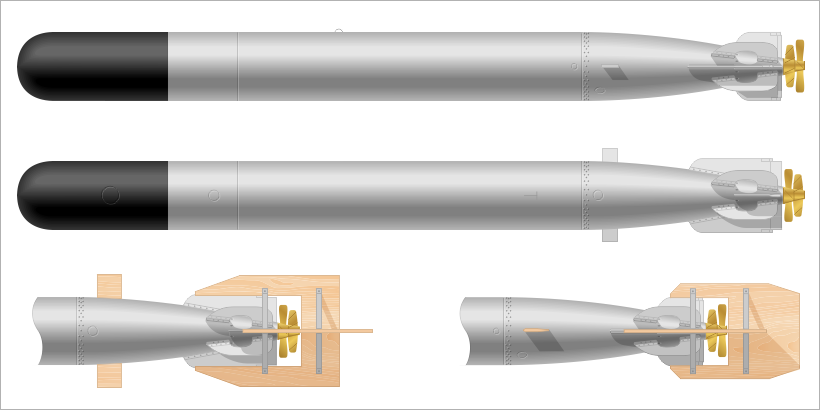

Миф 4. Чтобы авиаторпеды не утыкались в дно на мелководье, японцы добавили им деревянные стабилизаторы, подсмотренные опять же у англичан в Таранто

«Отделяемые аэродинамические стабилизаторы обр. 97» для авиаторпед были разработаны в Японии ещё в 1937 г. Они улучшали стабилизацию торпеды на воздушном участке траектории, а вот на глубину «нырка» влияли очень слабо. Реальным решением проблемы стала новая модель торпеды обр. 91, снабжённая нигде в мире больше не применявшимся механизмом «контроля вращения». Плюс проводившиеся ещё с 1939 г. многочисленные эксперименты по технике сброса.

Миф 5. Главной целью японской атаки были американские авианосцы, но буквально накануне рейда их вывели из Пёрл-Харбора под предлогом учений

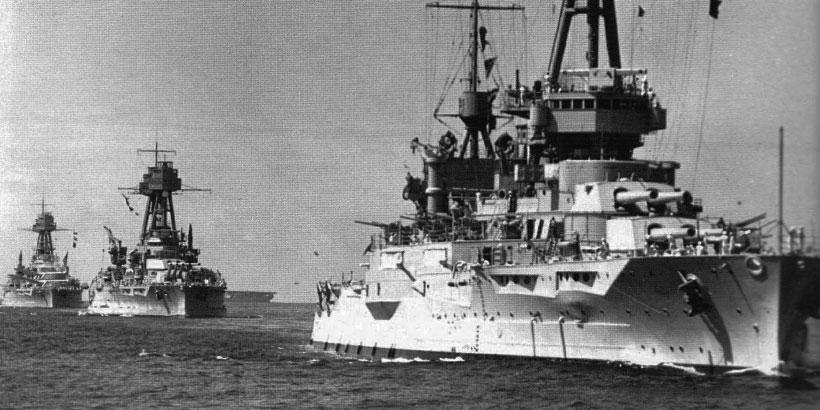

В тот период основной ударной силой флота всё ещё считались линкоры. Поэтому в Приказе №3 по японскому Первому мобильному соединению от 23 ноября 1941 г. в качестве первоочередных целей чёрным по белому указаны именно линкоры. Авианосцам там отведено почётное второе место.Первый из двух базировавшихся тогда на Пёрл-Харбор авианосцев, «Энтерпрайз», покинул базу 28 ноября. Второй, «Лексингтон» – 5 декабря. Оба корабля выполняли важную задачу по срочной доставке самолётов на наиболее уязвимые авиабазы флота на атоллах Уэйк и Мидуэй, а вовсе не убыли на какие-то учения. Японская разведка отслеживала ситуацию в Пёрл-Харборе практически в режиме реального времени, так что отсутствие там авианосцев сюрпризом ни для кого не стало, хотя до последнего момента оставалась надежда, что к моменту атаки они могут вернуться.

Миф 6. Руководство США знало о предстоящем рейде, но сознательно подставило под удар устаревшие линкоры, дабы получить casus belli

Если рассматривать не гипотетические коварные планы американского руководства, а их реальные действия, то видно, что буквально накануне войны они даже не были уверены в том, что японцы нападут хотя бы на американские Филиппины, а не ограничатся британскими и голландским владениями в регионе. Пёрл-Харбор в качестве цели японской палубной авиации не рассматривали вообще – рейд на такую дальность и такими силами представлялся тогда чем-то из области фантастики.Кроме того, для casus belli было бы достаточно самого факта японской атаки. То есть ситуация, когда японцы вероломно напали, но получили достойный отпор – годилась в качестве повода к войне ничуть не меньше, чем эпический разгром. Так какой смысл сознательно организовывать себе ещё и крупные потери как в людях, так и в дорогостоящей технике?

Так что тезис про линкоры был придуман на базе «послезнания». Причём людьми, не особо представлявшими себе ни историю эволюции взглядов на роль различных типов кораблей, ни хотя бы стоимость тех восьми «устаревших линкоров». Для справки: каждый из них стоил больше, чем вся штатная техника советской танковой армии образца 1944-45 годов.

Миф 7. Японская палубная авиация атаковала только корабли в гавани

Они действительно были основными целями. Однако не стóит забывать, что по кораблям в гавани в сумме отработали 162 бомбардировщика, в то время как гораздо больше машин – 105 бомбардировщиков и сотня истребителей – занимались уничтожением американских самолётов на пяти аэродромах о. Оаху.

Миф 8. Японцы были идиотами, надо было атаковать не корабли, а инфраструктуру

Горящие нефтехранилища действительно выглядят очень эффектно, но, во-первых, это не так просто реализовать, как кажется на первый взгляд. Во-вторых, эта проблема решается за считанные недели при помощи танкеров, которых у американцев было в достатке, равно как и запасов нефтепродуктов на западном побережье США. А сухие доки базы попросту не по зубам лёгким одномоторным бомбардировщикам. Так что японцы были всего лишь реалистами. Они атаковали только то, что могли уничтожить или надолго вывести из строя – боевые корабли и авиацию.

Миф 9. В ходе рейда японцы потеряли всего 55 лётчиков и 29 самолётов

Действительно, именно такое число проходило у них по графе «не вернулись на авианосцы». Однако если по потерям лётного состава вопросов нет, то по самолётам это число не включает повреждённые машины. Часть из которых оказались неремонтопригодными , а часть – как минимум временно небоеготовыми, так как требовали ремонта, вплоть до заводского. Точное число машин в каждой из этих категорий остаётся предметом споров специалистов, но у всех речь идёт о десятках небоеготовых машин, вдобавок к тем 29 «не вернувшимся». И это не могло не повлиять на дальнейшие решения командования японского авианосного соединения.

Миф 10. План предусматривал «третью волну» авиаударов, однако командир японского соединения струсил и отменил её

В плане операции были чётко расписаны только первая и вторая «волны». Возможность дополнительных атак лишь допускалась, но при обязательном условии «успешного уничтожения вражеской авиации». Однако появление в воздухе недобитых американских истребителей и выросшие вдвое только безвозвратные потери во «второй волне» (даже без учёта повреждённых машин) показали, что это условие не выполнено, и что дальнейшие потери могут оказаться выше приемлемых при гораздо более скромных результатах. Также нельзя было исключить появление у американцев козыря в виде неизвестно где находившихся авианосцев. Поэтому вице-адмирал Тюити Нагумо и его штаб сочли основные задачи выполненными и приняли вполне обоснованное решение о завершении операции.

Статья в первые была опубликована 1 сентября 2021 года на страницах автора в LiveJournal

На сайте канала "ТактикМедиа" размещена с согласия автора. (Ред. "ТМ")