Несостоявшееся освобождение Заполярья в 1942 году

05 февраля 2023

2367

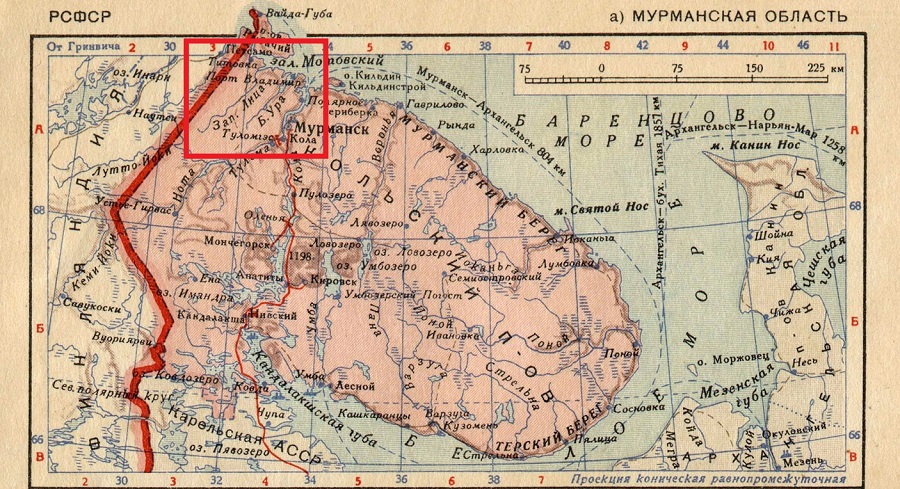

До осени 1944 года Заполярье долгие два года оставалось самым статичным участком советско-германского фронта. Однако попытки освобождения северного района Карельского фронта предпринимались ещё в 1942 году.

Этот год был крайне сложным для Красной армии. Практически все операции на всех фронтах, проведённые весной и летом, не принесли желаемых результатов. Успехи были ограниченными, а чаще любые попытки наступать оканчивались большими потерями. Справедливо это и для Карельского фронта, на котором части Красной армии ещё в сентябре-октябре 1941 года остановили наступление немецко-финских войск в Заполярье и перешли к позиционным боям, сводившимся к борьбе за отдельные высоты и районы. Однако такая передышка длилась всего около полугода — до апреля 1942 года, когда было решено провести операции по ликвидации немецкой группировки на мурманском и кестеньгском направлениях и выйти к госгранице.

.jpg)

Наступления начались в конце апреля и довольно быстро начали буксовать — повлияла плохая погода, из-за которой обе стороны, и в большей степени советская, больше боролись с природными условиями, чем непосредственно с противником. Готовившиеся к тёплой погоде войска первое время действовали в условиях стремительно тающего снежного покрова на каменистой или болотистой местности с резкими перепадами высот и снежно-грязевой кашей на тыловых дорогах. На переднем крае же краноармейцам приходилось воевать вообще в бездорожье.

Буквально через несколько дней после начала наступлений погода быстро поменялась — началось резкое снижение температуры, пошёл снег с метелями. Это привело к обледенению местности и к обморожениям солдат, часть которых уже сняла шинели и ватники. Ещё через несколько дней вновь началось потепление.

Параллельно свою роль играли и другие объективные факторы. Карельский фронт весной 1942 года ещё не успел оправиться от тяжелейших боёв осени и зимы 1941-го – все пополнения шли на основной советско-германский фронт. Многие дивизии имели укомплектованность ниже половины, наблюдалась нехватка оружия и боеприпасов. Одновременно обострилась ситуация с продовольствием, в результате чего от дистрофии умирали не только в тылу, но и на передовой. К началу наступлений эти проблемы решены не были. Морские части, формировавшиеся из «сухопутчиков» и нередко из плавсостава, несмотря на героизм, всё ещё имели слабую подготовку для действий именно в качестве пехоты.

Всё это сильно повлияло на действия советских войск и, как следствие, на результаты операций: наступление закончилось лишь небольшим продвижением вперёд, а стороны понесли тяжёлые потери. Выбить противника с оборудованных за полгода позиций не удалось.

Лето 1942 года на Карельском фронте традиционно считается началом окончательной стабилизации и переходом к локальным боям за отдельные районы, к вылазкам и прочим действиям локального масштаба.

.jpg)

Из дневников первого секретаря мурманского обкома ВКП(б), члена Военного совета 14-й армии Максима Ивановича Старостина – об апрельско-майской наступательной операции 1942 года:

16 апреля.

… Сегодня долго заседал Военный совет 14-й армии: разбирали детально всю подготовку к предстоящей наступательной операции: по артиллерии, инженерным войскам, продовольствию и др. Кажется, в разработке операции всё подготовлено…

21 апреля.

Командующий армией генерал-майор В.И. Щербаков (Владимир Иванович Щербаков – прим. авт.) прибыл с фронта и докладывал командующему Карельским фронтом генерал-лейтенанту В.А. Фролову (Валериан Александрович Фролов – прим. авт.), что все дороги раскисли, артиллерия и «Катюши» пройти к передовой не смогут. Просил Военный совет фронта отложить начало наступательной операции до 27-го апреля. Военный совет – согласился…

22 апреля.

На фронте идёт перестрелка и борьба за овладение отдельными высотами. Мы, перейдя на западный берег реки Западная Лица, …стремимся прощупать систему обороны (противника)… и отыскать ДЗОТы (долговременные земляные огневые точки), частично разбить их, чтобы облегчить нанесение главного удара…

28 апреля.

Сегодня наша армия начала наступательную операцию по окружению и уничтожению 6-й горноегерьской дивизии немцев… 12-я морская бригада высадилась… фашисты высадки десанта не ожидали… наступление бригады идёт хорошо… 10-я гвардейская дивизия наступает медленно. Также медленно наступает и 6 олене-лыжная бригада. Наступление сдерживает погода – тепло, всё развезло, бойцы проваливаются по пояс в снег, кругом течёт вода.

29 апреля.

…В 21 час повёл совещание с командным составом дивизии. Высказал им свои замечания по ходу боя:

– вялость наступления.

– бойцы не умеют действовать в бою мелкими группами.

– бойцы стараются взять укреплённые высоты «в лоб», а не обходят их… поэтому несут излишние потери.

– плохая маскировка в ходе боя, в движении: бойцы идут во весь рост.

2 мая.

Погода резко изменилась: идёт снежная пурга, похолодало, низкая облачность…

7 мая.

Погода – пурга продолжает увеличиваться, растут снежные заносы. Много обмороженных и замёрзших бойцов прямо на дорогах. Особенно много потерь от погоды у 152-й стрелковой дивизии, которая шла к фронту, и обоз её очень растянулся и застрял в снегах…

9 мая.

Погода – снежная пурга прекратилась, но она принесла нам большие потери… По сообщению пленных немцев, фашисты понесли огромные потери замёрзшими и обмороженными. В некоторых частях – до 40% личного состава, так как они не имеют зимнего обмундирования.

Вместе с тем, после апрельско-майских наступательных операций 1942 года командование 14-й армии в течение года продолжало планировать наступления. Одно из них могло состояться в сентябре того же года. Подобные разработки, параллельно боям местного значения, велись не только для мурманского направления, но и кандалакшского, а также северной Карелии. Большую роль в подготовке таких мероприятий сыграла личность командующего 14-й армией В. И. Щербакова, усилия которого позволили военному совету армии выработать армейскую стратегию, заключавшуюся в формулировании концепции решающий наступательной операции и создании условий для её проведения. Стратегия была одобрена командованием фронта.11 мая.

Военный совет Карельского фронта прислал две… телеграммы:

1) Снять (эвакуировать) десант 12-й отдельной морской бригады.

2) Частям армии перейти к жёсткой обороне на достигнутых рубежах.

.jpg)

Первый конкретный план подобной наступательной операции был подготовлен и тщательно проработан к 5 сентября 1942 года, и был подписан командующим Карельским фронтом генерал-лейтенантом В. А. Фроловым, начальником штаба фронта Львом Соломоновичем Сквирским и членом военсовета фронта Геннадием Николаевичем Куприяновым.

.jpg)

По первоначальному плану предполагалось, что войска 14-й армии, пользуясь значительным перевесом в силах, прорвут оборону немецких егерей и быстрыми темпами выйдут к реке Титовка с развитием наступления по флангам. Упор делался, во-первых, на то, что немецкие резервы не смогут быстро выдвинуться на помощь (время выдвижения на позиции оценивалось в несколько часов), во-вторых, на то, что немецкие резервы будут атакованы артиллерией, авиацией и морскими силами. Для того чтобы отвлечь часть немецких сил, планировалось провести ложный десант и обстрел в районе мыса Пикшуев. Главный замысел состоял в окружении немецкой 2-й горной дивизии до подхода подкреплений.

Для операции отряжались следующие силы общей численностью около 41 000 человек без учёта флота:

- 10-я гвардейская, 14-я и 152-я стрелковые дивизии (сд);

- 72-я морская стрелковая бригада (морсбр);

- 41-й гвардейский полк реактивных миномётов (гв.минп);

- 645-й, 1236-й и 1237-й артиллерийские полки (ап);

- 298-й, 325-й и 487-й отдельные зенитные артиллерийские дивизионы (озад);

- 5-я и 6-я отдельные лыжные бригады (олбр);

- 172-й миномётный полк (минп);

- две танковые роты (20 танков Т-34).

При планировании операции особую роль отводилась авиации, которая была представлена семью истребительными, одним штурмовым, одним смешанным и четырьмя бомбардировочными полками, и разведке — их роль в наступлении оценивалась крайне высоко. Танкам фактически отводилась роль резерва, так как их использование объективно ограничивалось местностью. Также для усиления артиллерийской группировки в 162 орудия планировалось передать 14-й армии дополнительно 74 единицы 152-мм и 122-мм орудий из состава 26-й и 32-й армий фронта.

Силы врага оценивались в одну 2-ю горноегерскую дивизию и несколько пехотных полков и батальонов, поддерживаемых 47–50 танками, с резервом в виде 6-й горноегерской дивизии в тылу. На основе этого делался вывод о значительном превосходстве 14-й армии над противником.

.jpg)

В ночное время первый удар предстояло нанести силами двух дивизий и двух лыжных бригад (5-я и 6-я олбр, 10-я гв.сд, 152-я сд) с юга на север вдоль западного берега реки Западная Лица по направлению к развилке дорог в районе высоты 105.3. Далее часть сил должна была поддерживать наступление восточнее Западной Лицы, ведя активные бои с фланговыми силами противника и не давая ему уйти на запад. Главным же силам предстояло наступать по направлению дороги на реку Титовка.

Далее эта группировка участвовала в разгроме противника в районе полуострова Средний и хребта Муста-Тунтури вместе с силами 23-го укрепрайона и Северного флота, а также в дальнейшем продвижении на запад. Основную задачу выполняла 10-я гв.сд, тогда как 152-я сд играла роль второго эшелона, готовая принять бой по необходимости. Параллельно этому западнее от группировки действовала бригада для обходных манёвров и флангового охвата немецких войск.

.jpg)

Вспомогательный удар наносился восточнее силами 14-й сд. Он должен был начаться одновременно с главным наступлением предварительным ночным захватом передовых выгодных позиций на участке от южного берега губы Большая Западная Лица до района озера Дикое, затем силами не менее 2,5 полков продолжиться наступлением на запад и разгромом противника в районе реки Западная Лица. Далее 14-й сд предстояло соединиться с основными силами и продвигаться к Титовке.

Между основными и вспомогательными силами действовала одна бригада, которая использовалась для ночной атаки на передовые позиции, их занятия и сковывания противника, чтобы не допустить его отход на запад.

Интересно, что предварительная артподготовка не предусматривалась — артиллерия открывала огонь только с началом общей атаки. При этом для устранения угрозы контрбатарейного огня со стороны противника для поиска и уничтожения немецкой артиллерии использовалась авиация.

.jpg)

Флот в первом дне операции не участвовал. К исходу дня корабли должны были обстреливать района мыса Пикшуев, а также демонстрировать подготовку высадки. Параллельно с этим готовился реальный десант силой не менее бригады в районе реки Титовка для сковывания противника и развития успеха 14-й армии, а также для ликвидации сопротивления в районе полуострова Средний во взаимодействии с частями 23-го укрепрайона. В качестве резерва выступала 85-я морсбр, переброшенная с Ребольского направления. Наступление на Мурманском направлении поддерживалось активными разведывательными действиями на других участках фронта.

Операцию планировалось провести не позднее 20 сентября – далее ожидалось ухудшение метеоусловий. Сама операция была разбита на два этапа, оба по три дня. В рамках первого этапа было необходимо силами 14-й армии выйти на дорогу к реке Титовка, обеспечить оборону занятых рубежей, уничтожить подходящие резервы 6-й горноегерской дивизии вермахта и не выпустить оставшиеся на западном берегу Западной Лицы немецкие части. Второй этап подразумевал окончательное окружение и уничтожение 2-й горноегерской дивизии и выход на Титовку. На подготовку операции отводилось 10–12 дней.

Так выглядел план наступления на 5 сентября 1942 года. На следующий день, 6 сентября, план отправили в штаб 14-й армии, где начштаба армии полковник Константин Фёдорович Скоробогаткин подготовил скорректированный вариант. В его рамках уточнялись перемещения подразделений, цели и задачи отдельных групп, а также сроки проведения операции. Теперь на оба этапа выделялось по 5–6 дней. К плану была составлена карта первого этапа наступления, так как второй этап подразумевал учёт прошедших боёв и, скорее всего, заранее не готовился.

.jpg)

Наконец, спутся пару дней, 8 сентября, командир 6-й олбр подполковник Владимир Николаевич Соловьёв в ответе на директиву военного совета 14-й армии №0017 расписал план действий бригады в наступлении – по предыдущим картам можно заметить, что движение лыжной бригады отражено несколько условно. Соловьёв фактически предложил «скачки» с фланговыми обходами и окружением немецких гарнизонов на высотах. Однако для закрепления успехов бригаде явно не хватало помощи – в резерве командира оставались только рота автоматчиков и рота противотанковых ружей. Кроме того, командир бригады указывал на необходимость поддержки бригады артиллерией 10 гв.сд и авиацией.

.jpg)

В документах указано, что подготовка к наступлению была начата – и даже проводилось улучшение исходных условий в полосах предполагаемого нступления, однако само наступление не состоялось. Разведка выяснила, что на позициях 2-ю горноегерскую дивизию немцев сменила 6-я, что оказалось отражено на карте операции Скоробогаткина. Вероятно, это и стало одной из главных причин отмены наступления до лучших времён, поскольку это означало успешную ротацию и усиление немецкой группировки отдохнувшими частями. Видимо, не в лучшую сторону изменились и метеоусловия, которые и так ещё с конца августа 1942 года были неважными – постоянные дожди, низкая температура и облачность, естественно затруднявшие действия авиации. Неприятным дополнением стали и непрекращающиеся проблемы со снабжением: несмотря на то, что имеющиеся силы отчасти уже восполнили потери предыдущих боёв (например, стрелковые дивизии налицо имели численность в 9-10 тысяч человек), сохранялся недостаток вооружения и боеприпасов. Помимо этого, вызывала вопросы и качественная подготовка войск.

В условиях второй половины 1942 года, даже с учётом численного превосходства 14-й армии, операция была очень рискованной: необходимо было очень быстро прорвать подготовленную немецкую оборону на господствующих высотах, наступать по бездорожью, по голым сопкам и скалам высочайшими темпами – и всё это в плохую погоду. Командованием как армии, так и фронта, боевая подготовка частей оценивалась не вполне удовлетворительно, что означало ещё больший риск при проведении такой операции.

При этом немецкие войска точно так же планировали наступления – правда, почти сразу немецкое командование столкнулось с выбором приоритетного направления в условиях такого же дефицита войск, какой наблюдался у Карельского фронта. Планировавшиеся ещё с весны и лета 1942 года наступления зависели в том числе и от ситуации под Ленинградом, которая оказалась не в пользу Вермахта. Поэтому ни советским, ни немецким планам сбыться не было суждено, а освобождение Карелии и Заполярья от немецких и финских войск произошло только в 1944 году.

Источники:

- ЦАМО РФ, ф. 214, оп. 1437, д. 44, 118, 119, 122, 123, 131, 266, 362, 524

- ЦАМО РФ, ф. 363, оп. 6208, д. 88, лл. 21-23

- Зимке, Э. Немецкая оккупация Северной Европы. 1940- 1945. Боевые операции третьего рейха. 1940-1945 гг. / Перевод Е. Каца. – М.: Центрполиграф, 2005. – 432 с.

- Старостин, М. И. Дневник войны / М. И. Старостин ; подгот. текста, ред., предисл.: В. П. Семенов. – Мурманск : Опимах, 2014. – 436 с.

- Щербаков, В. И. Заполярье – судьба моя. – Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1994. – 216 с.

- Эрфурт, В. Финская война. 1941–1944 гг. / Пер. с нем. А. Исаевой; Предисл. и коммент.: д-р ист. наук Н. Барышникова. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Звёздный мир, 2005. – 320 с.